![]()

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には限度額があり、それを超えたときは払い戻しが受けられます。事前に申請すれば窓口での支払い額が限度額までで済みます。

医療費が限度額を超えたとき

- 解説

- 手続き

自己負担の限度額を超えた分が払い戻されます

健康保険では、医療費の自己負担が際限なく増加しないように自己負担の限度額を設けています。窓口での支払い額がこれを超えた分は「高額療養費」として、あとから健保組合より払い戻しが受けられます。なお、事前に健保組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口で提示すると支払い額が自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額の見直し

70歳以上の人の自己負担限度額は、負担の公平性の観点から段階的な見直しが行われます。第1段階として平成29年8月から平成30年7月までは区分を維持したまま限度額が引き上げられ、第2段階として平成30年8月から限度額の再度の引き上げと現役並み所得者の所得区分の細分化が行われます。

自己負担限度額

70歳未満

| 区分 | 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | 多数該当 |

|---|---|---|---|

| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% | 140,100円 |

| イ | 標準報酬月額53~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% | 93,000円 |

| ウ | 標準報酬月額28~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |

| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |

| オ | 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 | 24,600円 |

70~74歳

| 所得区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | |

|---|---|---|

| 外来・個人ごと | 入院・世帯単位 | |

|

現役並みⅢ |

252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |

|

|

現役並みⅡ |

167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 〔多数該当:93,000円〕 |

|

|

現役並みⅠ |

80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |

|

|

一般 |

18,000円 |

57,600円 |

|

低所得者Ⅱ |

8,000円 | 24,600円 |

|

低所得者Ⅰ |

8,000円 | 15,000円 |

自己負担がさらに軽減される場合

①支給回数が年4回以上(多数該当)

直近12ヵ月間で高額療養費の支給回数が3回を超えたときには、4ヵ月目から多数該当として別に自己負担限度額が決められています。

②21,000円以上の窓口負担が複数ある場合(合算高額療養費)

同じ月に同じ世帯で21,000円以上の窓口負担が複数ある場合は、世帯ごと合計して自己負担限度額を超えた際に払い戻しが受けられます。

③特定疾病に該当する場合

人工透析が必要な慢性腎不全の患者は毎月の自己負担額が10,000円となります。血友病、血液製剤の投与に起因するHIV感染症のうち、一定の人については自己負担が公費負担され、窓口負担は不要です。

※人工透析の、70歳未満で標準報酬月額53万円以上の人は毎月の自己負担額が20,000円となります。

医療費が高額になりそうなとき

- 解説

- 手続き

医療費が高額になりそうなときは、マイナ保険証もしくは限度額適用認定証をご利用ください。

マイナ保険証を利用する場合

オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※マイナ保険証に関する詳細はこちらをご覧ください。

限度額適用認定証を利用する場合

限度額適用認定証とは

医療機関等の窓口での支払いが高額になった場合は、後日、健康保険組合に申請し、自己負担限度額を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担になります。

健康保険組合が発行する「限度額適用認定証」を保険証と併せて病院の窓口に提示すると、医療機関ごと、外来・入院ごとに、ひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

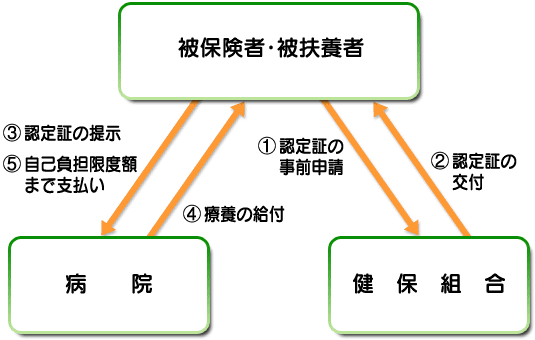

手続きのながれ

①「限度額適用認定申請書」を、当組合に提出します。

②当組合は被保険者へ、「限度額適用認定証」を交付します。

③限度額適用認定証の適用対象者は、医療機関の窓口で保険証と限度額適用認定証を提示し、療養を受け、保険診療分の自己負担限度額までの支払いをします。

限度額適用認定についての注意事項

①限度額適用認定証の発効年月日は、厚生労働省の通達により「申請を受付けた日の属する月の初日」と定められているため、前月に遡っての発行はできません。申請書は日程に余裕を持ってご提出ください。

なお、申請受付日は申請書の当組合到着日になります。

②70歳から74歳の現役並みⅢの所得者・一般所得者の方は、限度額適用認定証の発行は必要ありません。医療機関の窓口に高齢受給者証と保険証を提示すると、医療機関ごとに、ひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

③次に該当したときは、高額療養費の申請が必要になります。

1. 同一世帯で同一月に複数の窓口負担(それぞれ21,000円以上)を合算できる場合。

2.直近1年間に3回以上高額療養費を受けている方(入院の際に限度額が適用された月を含む)は、4回目から「多数該当」となり限度額がさらに軽減されますが、医療機関の窓口でこの扱いが受けられなかった場合。

④適用区分に変更があったときは、すみやかにお申し出ください。

●適用区分は被保険者の標準報酬月額によって決まります。

●標準報酬月額は、事業主からの届出に基づき(毎年9月及び給与の固定的賃金に変更があった場合はその都度)見直されます。

⑤次に該当したときは、すみやかに限度額適用認定証を返納してください。

1.適用対象者の被保険者が、退職などで資格がなくなったとき。

2.適用対象者が家族の場合で、就職などで被扶養者でなくなったとき。

3.適用対象者が後期高齢者医療制度の対象者になったとき。

4.被保険者が適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき。

5.認定証の使用見込みがなくなったとき。

6.認定証の有効期限に達したとき。

※限度額適用認定証の発効年月日は申請を受付けた月の1日、有効期限は発効日以降の最初の8月31日になります。

有効期限後も引き続き利用される場合は、改めて交付申請をしてください。

介護保険と合算した額が高額になったとき

- 解説

- 手続き

自己負担限度額を超えた分が払い戻されます

1年間(毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間)の健康保険と介護保険の負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により払い戻しが受けられます。

70歳以上の人の自己負担限度額は、平成30年8月から区分の細分化と引き上げが行われます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

| 所得区分 | 70歳未満の人 | 70歳以上の人 |

|---|---|---|

| 標準報酬月額83万円以上 | 2,120,000円 |

2,120,000円 (平成30年7月まで670,000円) |

| 標準報酬月額53~ 79万円 | 1,410,000円 |

1,410,000円 (平成30年7月まで670,000円) |

| 標準報酬月額28~ 50万円 | 670,000円 | 670,000円 |

| 標準報酬月額26万円以下 | 600,000円 | 560,000円 |

|

低所得者Ⅱ |

340,000円 | 310,000円 |

|

低所得者Ⅰ |

340,000円 | 190,000円 |

払い戻しを受ける場合

高額介護合算療養費の払い戻しは、健保組合と介護保険から受けることになります。払い戻しに必要な費用は、健保組合・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。

◆払い戻しを受けるまでの流れ

医療費が高額になり払い戻しを受ける場合

- 解説

- 手続き

高額療養費

| 条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |

|---|---|

| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |

| 必要書類 | ・高額療養費支給申請書 ○記入例 |

| 添付書類 |

【被保険者が低所得者のとき】 【外傷で申請するとき】 【被保険者が亡くなられ、ご遺族の方が申請するとき】 |

医療費の窓口負担を軽くしたい場合

- 解説

- 手続き

被保険者が70歳未満の場合

| 条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者 |

|---|---|

| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |

| 必要書類 |

※オンライン資格確認を導入している医療機関でマイナ保険証を利用する場合は、 |

| その他 | 【被保険者住所と別のところに送付を希望する場合】 被保険者または認定証交付対象者の身分確認書類(健康保険被保険者証・運転免許証・外国人登録証明書・在留カード・住民票・戸籍謄本などの写し)を添付してください。 |

| 手続き方法 | ①事前に「限度額適用認定申請書」を当健保組合へ提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。 ②医療機関の窓口で支払う際に認定証を提出すると、支払う額が限度額までになります。 |

被保険者が低所得者の場合

| 条件 | 1ヵ月の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超える見込みのある被保険者・被扶養者 |

|---|---|

| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |

| 必要書類 | |

| 添付書類 |

・市区町村民税が非課税の方 ・長期入院に該当される方 |

| その他 | 【被保険者住所と別のところに送付を希望する場合】 被保険者または認定証交付対象者の身分確認書類(健康保険被保険者証・運転免許証・外国人登録証明書・在留カード・住民票・戸籍謄本などの写し)を添付してください。 |

| 手続き方法 | ①事前に「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を当健保組合へ提出し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けます。 ②医療機関の窓口で支払う際に認定証を提出すると、支払う額が限度額までになります。 |

医療と介護の負担額が高額になった場合

- 解説

- 手続き

高額介護合算療養費

| 条件 | 1年間の健康保険と介護保険の窓口負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた被保険者・被扶養者 |

|---|---|

| 支給額 | 自己負担限度額を超えた額 |

| 必要書類 | ・高額介護合算療養費支給申請書 兼自己負担額証明交付申請書 |